京都にある写経司。般若心経・写経グッズを取扱しています。写経用紙・写経セット等、写経用品はこちらで。とりあえず写経を始める方にお勧めです。写経の作法・方法・様式をまとめてみました。

ホーム>写経の作法・様式

ご自宅での写経の作法・写経の方法・写経の様式(般若心経)

1.手を洗い、口をすすいで身を清める。

2.香をたき、室内を清める。

3.墨をすり、心をしずめる。

4.合掌礼拝

5.願文読誦

真言は不思議なり、観誦(かんじゅ)すれば無明(むみょう)を除く。

一字に千理を含み、即身(そくしん)に法如(ほうにょ)を証す。

行々(ぎょうぎょう)として円寂(えんじゃく)に至り、去々(ここ)として原初(げんしょ)に入る。

三界(さんがい)は客舎(かくしゃ)のごとし。一心はこれ本居(ほんこ)なり。

我、今至心(ししん)に懺悔し謹みて般若心経を写経し奉る。

仰ぎ願わくは、一字一文(いちじいちもん)法界に遍じ

三世十方(さんぜじっぽう)の諸仏に供養し奉らん。

6.浄写(無我の境地に入り、至心に写経する)

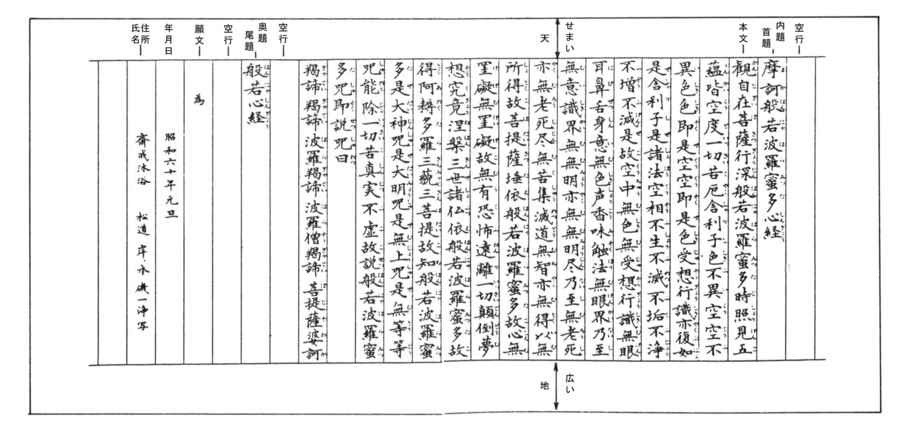

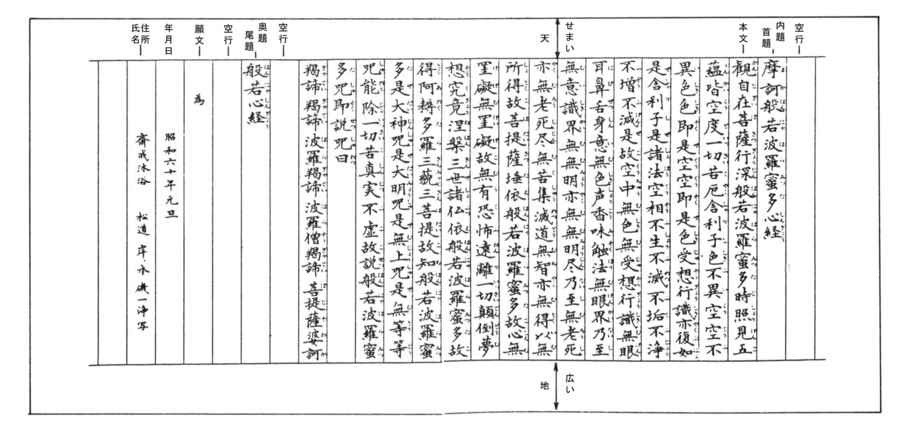

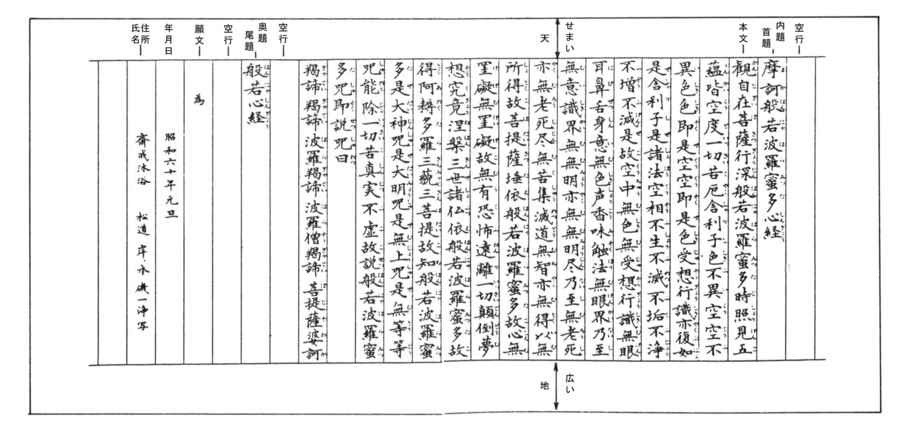

写経の様式

〔天地のあき〕

写経用紙には、せまい方を天(上)に広い方を地(下)にします。罫粋があり天地の広さが

ちがいます。

これは、経典を尊崇する意味で、古くから行われてきた様式に従っているのです。

〔内題(首題)〕

一巻を代表する経題ですから、省略せずに正式名称で書きます。

<例>摩詞般若波羅蜜多心経

(真言宗系では仏説が加わります)

長文の場合も一行につめ、しかも文字が小さくならないように書き、下に余白を持つのが、

正式の法式です。

〔本文〕

一行十七字づめが約束。これは、唐代の初めに統一されたと言われていますが、十七字にこ

だわらないものも少なくありません。

〔奥題(尾題)〕

省略した題名が、よく用いられます。

<例>般若心経

〔願文〕

祈りをこめて書く写経には、巻尾に願文を書きます。年・月・日、姓名、写経の場所、誰の

ため、という様式です。

修養や書道としての写経なら、願文を書かなくて結構です。

〔空行〕

内題の前、本文と奥題の間、奥題と願文の間、巻末などに空行をとることは、古来からの様式

で、美的効果の上でも必要です。

〔誤字、脱字の処置〕

脱字を見つけたときは、そこに筆先で黒点をつけ、脱字を行末に書きます。二字脱字なら、

二点をつけます。

誤字は、本来、はじめから書き直すべきですが、誤字の右肩に黒点をつけ、その行の上また

はそばに、正しい字を書けばいいでしょう。

7.祈念(それぞれの願いごとを書き、念ずる)

8.般若心経読誦(合掌)

(浄書したお経に目を通しながら唱える)

9.般若菩薩真言 三返

オン ヂシリシュロタ ビジャエイソワカ

10.回 向

願わくば此の功徳(くどく)をもって

普(あまね)く一切に及ぼし、

我等(われら)と衆生(しゅじょう)と

皆ともに仏道(ぶつどう)を成(じょう)ぜんこと

11.合掌礼拝

12.退 座

浄写された写経用紙は、お近くの寺院に御奉納されると良いでしょう。

|佐|藤|文|庫|までご送付下されば、御希望の寺院(京都市内)に御奉納させていただきます。

お気軽にお申し付け下さいませ。 合掌。

●般若心経 写経の手引きはこちら。 初めての方に最適の解説図書です。お申込は購買部から。

●写経用紙(般若心経)の頒布はこちら。 初めての方に最適なトライアルセットです。

copying of sutra

S A T O B U N K O

|佐|藤|文|庫|に関するお問合わせは

こちら

から

Copyright©copying of sutra SATOBUNKO 1997